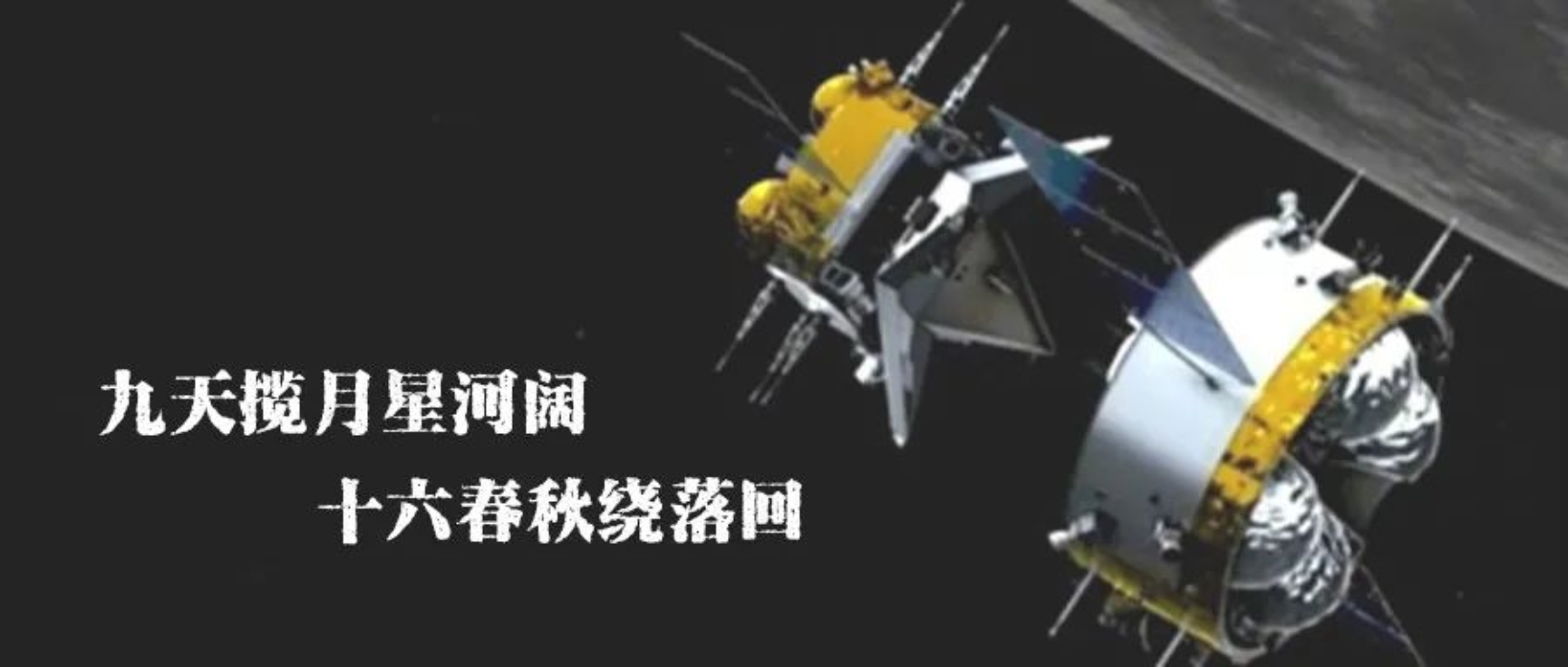

11月30日凌晨4时40分,在科技人员精确控制下,嫦娥五号探测器组合体顺利分离。轨道器和返回器组合体将继续在平均高度约200公里的环月轨道上飞行并等待上升器交会对接,着陆器和上升器组合体将择机实施月面软着陆,进行自动采样等后续工作。

“九天揽月星河阔,十六春秋绕落回”,从2004年启动“嫦娥工程”以来,从“绕”、“落”、“回”,我国一步步揭开月球神秘的面纱;如今的“嫦娥五号”,圆满完成了我国首次地外天体采样返回之旅。十六载春秋,探月工程巨大进展的背后,是无数工程师们的不懈努力。

中国探月工程首任首席科学家欧阳自远

中国“探月之父”

“中国应该飞得更远,中国有能力飞得更远。”从学地质到从事地下核爆炸实验再到主持月球探测工程,他的每个研究领域都切合国家和时代的要求。从1960年到1994年,35年的潜心研究;1994年到2003年,10年的反复论证;经历2004年至2007年,3年多的紧张鏖战,“嫦娥一号”卫星准确入轨。一辈子、一颗心、一件事,心有大我,至诚报国。

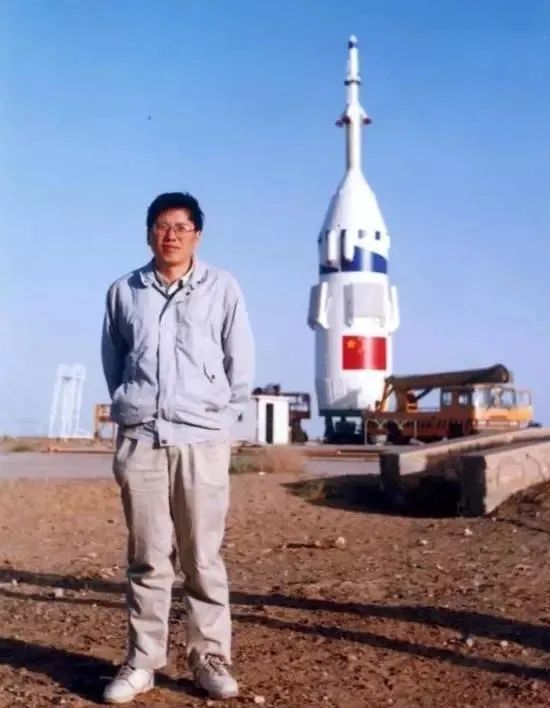

嫦娥五号总设计师杨孟飞

逐梦飞天三十年如一

杨孟飞初入航天领域,刚好是中国航天再次向世界航天前沿发起冲刺的时候。时值国家提出“863计划”,空间探索作为国际竞争的重点领域,也再次被提升到国家战略的地位。

他和全国航天工作者一样,摩拳擦掌,誓要在国际航天领域书写中国人的传奇故事。他的身上,也闪耀着中国航天人的智慧和精神。

在嫦娥五号探测阶段,杨孟飞作为总设计师,凡事亲力亲为,勇于担当,和所有中国航天人一起,创造了一个又一个新高度。

年轻时的杨孟飞在发射场

不仅仅是那些老一辈的航天人们,“嫦娥五号”工程的背后还有年轻而饱含热血的他们,让我们来看一看吧:

嫦娥五号助理工程师崔艺晗

“嫦娥”伴嫦娥

崔艺晗是文昌航天发射场的一线科技人员,毕业于中国科学技术大学。我们现在看到的她,是冷静睿智、谨慎细致的航天“小专家”:面对上百个页面、上万个参数丝毫不退缩,慎之又慎地一遍遍核对审查;在四次大发射中丝毫不怯场,圆满完成自己的任务。

事实上,初入职的她也曾经是一个“航天小白”,在测试发射方面基本是零基础。但是她迎难而上,全身心地投入学习。系统组成原理、工作流程、接口关系……只要是不了解的,她都去钻研,及时寻求同事帮忙解惑。

功夫不负有心人,2020年1月起,她开始担任文昌航天发射场测发软件配置管理员,参与到发射任务中。她坦言:“虽然任务实施过程中压力很大,但这更是一种动力,鼓舞我不断前行。”

别看工作中的崔艺晗严肃、谨慎,其实她还有温柔的另一面。脱下工程装,她摇身一变,就成了婉约的汉服小姐姐。喜着汉服逛街,拍写真,可谓不折不扣的汉服爱好者。火箭转运前,崔艺晗和她的同事们商量道:“咱们中国自古就有嫦娥奔月的典故,探月工程采用了嫦娥飞天这一美好寓意,寄托了我们中华民族的飞天梦想。转运那天我们穿着汉服,为嫦娥助力,为咱们传统文化助力!”发射当天,她身着汉服来到现场,陪着嫦娥五号走了三公里的转运轨道。“嫦娥”伴嫦娥,年轻的工程师诉说着对祖国、对传统文化的无限热爱。

崔艺晗在文昌发射场身着汉服为嫦娥助力

连接器系统指挥员周承钰

火箭少女周承钰

周承钰是嫦娥五号任务连接器系统指挥员,也是中国文昌航天发射场有史以来第一位女性指挥员。在嫦娥三号发射后,这位年轻的女孩上了热搜,被网友亲切地称为“火箭少女”。她在日常生活中性格开朗,曾开玩笑让人叫她“大姐”,此后就一直被人叫做“大姐”。虽然身材娇小,但是在工作中却是一个敢于吃苦的硬角色。她的同事李先生面带骄傲的说:“承钰,人长得娇小可爱,有一张娃娃脸,但是无论是学习还是工作都很认真,也很有想法。”

# 工作时严肃的周承钰,也有可可爱爱的一面

在长征五号遥三火箭测试任务中,“大姐”被定岗在位于脐带塔15层的二级连接器配气台。通往15层的路,是倾角接近90°的180多级钢铁台阶,很多地方难以直立行走,必须手脚并用才能爬上去,但是周承钰却可以每天连续跑上四趟,这样的毅力让很多男同事都表示敬佩。

十五层的工作环境更是恶劣,在只有八平方米的小空间内要容纳三个人,空气得不到流通,还伴有机器工作的嘈杂声,尤其是夏天的时候还没有空调,这样的工作环境下,几乎没有人可以一直坚持下去,然而周承钰就在这样的环境下连续工作了六十天。

周承钰从小就有一个想当科学家的梦,这样的梦想激励着她好好学习,在报考志愿时毅然决然地选择了中国国防科技大学。在四年的大学学习中不断地充实自己。周承钰回忆自己大学的生活,印象最深刻的就是自己在自习室里,通宵达旦地复习,她很喜欢那种可以在学习中充实自己的感觉。

90后工程师于新辰

“新辰”的守望

于新辰毕业于清华大学工程力学与航天航空工程专业,毕业后来到大凉山深处的西昌发射场工作,参加并圆满完成了60次的发射任务,其中包括“嫦娥三号”“嫦娥五号再入返回飞行试验”“风云四号”“北斗三号”等任务,还参与了80多颗卫星的航天发射任务,为我国航天事业作了突出贡献。

即将毕业时,于新辰放弃了保研的机会,怀揣着满腔的热血,来到了西昌发射场。尽管当时他的工作是在电梯里接送上下塔架的人员到相应的楼层,简单且枯燥,但他仍然坚持下来了。作为一个刚刚进入到这个行业的年轻人,他没有被这些简单枯燥的工作磨掉锐气,而是依旧对这个工作充满热情,始终坚守着自己的梦想,从未想过放弃。

后来,他成为了一名正式的岗位操作手。“虽然只是做一些技术操作方面的活,跟理论专业相关性不大,但掌握这些基本操作是很有必要的,有利于以后成为指挥员时把握技术状态。”于新辰笑着说。为了能快速发现可能存在的漏点,他在气检过程中常常仔细辨听声音,练就了“听声检漏”的本领。

# 认真工作的于新辰

通过一年时间的学习和工作,他完全胜任了这个岗位,并担任该系统箭上专业负责人。虽然工作的测试流程复杂繁琐,还要连续精神高度集中、高强度工作8个小时以上,甚至有时候还会面临生命危险,但他一直坚持,并且一干就是六年。

由于工作的特殊性,于新辰每年只有一次机会回家,每次回家又要很快地回到自己的工作岗位。去年父母来陪了他一段时光,那是他最快乐的时候。有时他会对父母感到愧疚,但是想到可以为祖国做贡献,就一点也不后悔自己选择了这个让父母也感到无尚光荣和骄傲的职业。

无悔的青春,无悔的抉择,于新辰写下了这样的话:“繁星闪烁着,深蓝的太空,那棵用信仰浇灌的树,为我指明了逐梦九天的路”。

无数的科研工作者默默耕耘多年,不断坚持与探索,为中国航天事业积累宝贵经验,为中国的探月工程奠定坚实基础。如今,一代代、一批批青年人,他们为航天事业注入新鲜血液,也成为航天事业不断向前发展的不竭动力。他们充满着热血,用青春撑起祖国航天事业的蔚蓝天空。

“师傅引进门,修行靠个人。”任何绝招绝技的创新、任何成绩的突破都是奋斗出来的。青年人的身影无处不在,青年榜样也无处不在,让我们以他们为榜样,以青春之名担当奉献,用奋斗之路书写无悔人生!